Suprême de pigeon rôti Cuisses farcies au foie gras Mousseline de betterave Tartines gourmandes

Suprême de pigeon rôti Cuisses farcies au foie gras Mousseline de betterave Tartines gourmandes

Cette recette peut également être réalisée avec d'autres volailles telles que le faisan, le coq, le poulet de Bresse, le canard, l'oie, etc...

Découvrez la recette gastronomique du Suprême de pigeon rôti, cuisses farcies au foie gras, mousseline de betterave et tartines gourmandes — un plat d’exception alliant la noblesse du pigeon, la richesse du foie gras et la douceur sucrée de la betterave, dans une harmonie parfaite entre tradition et raffinement contemporain.

« Qui savoure le pigeon rôti, savoure le festin des rois. »

(Ancien dicton culinaire français évoquant le raffinement des volailles fines servies dans les grandes maisons.)

On raconte qu’à la cour des Ducs d’Aquitaine, un cuisinier de renom aurait eu l’idée de farcir les cuisses de pigeon de foie gras, pour séduire un seigneur dont le palais ne supportait plus la rudesse des gibiers. Le plat plut tant qu’il devint symbole de générosité et d’élégance, servie aux banquets d’hiver pour réchauffer les cœurs.

Historique

Le pigeon, mets délicat et symbole de raffinement, occupe une place de choix dans la gastronomie française depuis le Moyen Âge. Les premiers élevages de pigeons datent du XIIᵉ siècle, et leur chair tendre était réservée aux nobles et aux banquets princiers.

Au XVIIIᵉ siècle, les grands chefs de maisons royales perfectionnent les cuissons rosées et les jus concentrés, techniques encore employées aujourd’hui.

L’association du pigeon et du foie gras devient emblématique de la gastronomie du Sud-Ouest au XIXᵉ siècle, portée par la renommée du Périgord.

Au fil du temps, cette alliance s’enrichit d’accompagnements colorés — ici la mousseline de betterave, clin d’œil aux cuisines modernes, et de tartines d’abats flambées, hommage à la cuisine du terroir.

Ce plat illustre ainsi l’évolution de la cuisine française : entre respect du produit, technicité du geste et créativité de l’assiette.

Du XIIᵉ au XIVᵉ siècle : les pionniers de la cuisine de cour

Contexte :

La cuisine médiévale est fortement influencée par la médecine humorale (équilibre chaud/froid/sec/humide) et par l’usage abondant des épices orientales rapportées des croisades.

C’est une cuisine de contraste, de couleurs et de symboles, où le prestige du banquet reflète la puissance du seigneur.

Guillaume Tirel, dit Taillevent (vers 1310–1395)

Chef des rois Charles V et Charles VI.

Auteur du célèbre Viandier, considéré comme le premier grand livre de cuisine française.

Il codifie les techniques de préparation, les sauces, et l’organisation des banquets de cour.

Sa cuisine repose sur des sauces épicées, des bouillons clarifiés et des présentations fastueuses destinées à impressionner la noblesse.

Anonyme du “Ménagier de Paris” (vers 1393)

Ce texte, rédigé par un bourgeois parisien pour son épouse, décrit la cuisine domestique raffinée du XIVᵉ siècle.

On y trouve des recettes, des conseils d’approvisionnement, des recommandations d’hygiène et une vision morale du rôle de la cuisine dans la vie quotidienne.

XVᵉ siècle : la cuisine des principautés

Maître Chiquart Amiczo (actif vers 1420)

Chef du duc Amédée VIII de Savoie.

Auteur du Du fait de cuisine, un livre remarquable par sa précision dans l’organisation d’un grand banquet princier.

Il y décrit les quantités, les préparations simultanées et les rôles des aides — une approche quasi logistique avant l’heure, reflet de l’ordre et du faste des cours princières.

Anonyme du Libro de arte coquinaria (Italie), attribué à Maestro Martino da Como (vers 1450)

Chef du patriarche d’Aquilée à Rome.

Son œuvre inspire plus tard Bartolomeo Sacchi, dit Platina, auteur du De honesta voluptate (1475).

C’est la naissance de la cuisine de la Renaissance italienne, plus sobre, plus technique, et centrée sur le goût naturel des produits.

XVIᵉ siècle : humanisme et raffinement

Bartolomeo Scappi (vers 1500–1577)

Chef du pape Pie IV.

Auteur de L’Opera, véritable encyclopédie culinaire de la Renaissance.

Il y réunit plus de mille recettes, décrit les ustensiles, les fours, et introduit des plats inspirés d’Espagne et du Nouveau Monde.

Sa démarche méthodique annonce déjà la structuration de la cuisine moderne.

François Rabelais (bien que non cuisinier, vers 1494–1553)

Par ses œuvres littéraires, il fait entrer la gastronomie dans la culture humaniste.

Ses descriptions de banquets, de sauces et de mets abondants témoignent de la naissance du plaisir culinaire comme valeur intellectuelle et sociale.

XVIIᵉ siècle : naissance de la gastronomie française moderne

François Pierre de La Varenne (1615–1678)

Chef du marquis d’Uxelles, auteur du Cuisinier françois (1651).

Il fonde la cuisine classique française en abandonnant les épices orientales au profit des herbes locales, du beurre et des fonds clairs.

Il crée des bases essentielles : le roux, les fonds, les réductions et la liaison au beurre.

Son influence perdure jusqu’à Escoffier, posant les fondations de la gastronomie française moderne.

Nicolas de Bonnefons (vers 1610–1675)

Auteur du Jardinier françois et du Cuisinier françois.

Il valorise la fraîcheur du produit, la saisonnalité et la simplicité.

Sa pensée marque le passage d’une cuisine de cour à une cuisine de goût, préfigurant la tradition bourgeoise.

XVIIIᵉ siècle : codification et prestige

François Massialot (1660–1733)

Chef du duc d’Orléans.

Son Cuisinier royal et bourgeois (1691) introduit la présentation alphabétique des recettes, ancêtre du dictionnaire culinaire.

Il unifie les codes de la cuisine d’apparat et de la cuisine domestique, et contribue à la diffusion du savoir culinaire dans les classes aisées.

Menon (vers 1740–1760)

Auteur du Cuisinier moderne et de La Cuisinière bourgeoise.

Il diffuse la cuisine française auprès de la bourgeoisie montante.

Sa rigueur technique et son souci d’économie remplacent le faste de la table aristocratique, annonçant la démocratisation du goût.

Antonin Carême (1784–1833, charnière XVIIIᵉ–XIXᵉ siècles)

Premier véritable « chef célèbre » de l’histoire moderne.

Formé à l’architecture, il conçoit la haute cuisine française comme un art total.

Il codifie les grandes sauces mères, structure la hiérarchie de la brigade et érige le service à la française en modèle de prestige.

Ses buffets monumentaux et son exigence de perfection inspireront toute la gastronomie du XIXᵉ siècle.

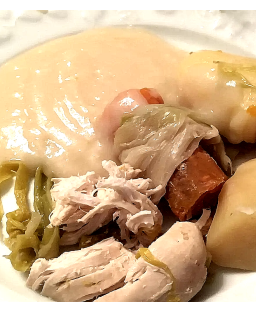

Présentation du plat

-

Aspect : Contraste entre la brillance du jus, la chair rosée du pigeon, la texture fondante du foie gras et la couleur vive de la mousseline.

-

Texture : Moelleuse, onctueuse et croustillante.

-

Arômes dominants : Gibier noble, foie gras, betterave douce, notes de fruits et de bois.

-

Particularités culinaires : Association de trois préparations distinctes : suprême rôti, cuisse confite farcie et tartine d’abats flambés.

-

Ustensiles nécessaires : Couteau d’office, poêle, cocotte, chinois, mixeur, siphon, plat à confire, four, chalumeau.

Ingrédients (pour 6 personnes)

Pour les pigeons :

-

5 pigeons

Pour les cuisses :

-

150 g de foie gras mi-cuit

-

Graisse de canard

Sauce au jus de pigeon :

-

6 carcasses de pigeon

-

3 cl d’huile d’arachide

-

1 carotte

-

5 gousses d’ail

-

1 échalote

-

3 g de poivre de Sarawak

-

1 oignon

-

20 g de graisse de canard

-

10 cl de vin rouge

-

2 l de bouillon de volaille

Mousseline de betterave et carotte :

-

500 g de betteraves rouges

-

50 g de carottes

-

50 g d’échalote

-

100 g de beurre en pommade

-

Sel, poivre, sucre selon goût

-

Crème fraîche (pour l’onctuosité)

Tartine croustillante d’abats :

-

2 tranches de pain de campagne

-

50 g d’échalotes

-

100 g de pommes

-

Abats des pigeons

-

150 g de foies de volaille

-

Calvados, Cognac ou Armagnac (selon préférence)

-

1 cuillère de graisse de canard

-

Sel et poivre rouge

Préparation et méthode de réalisation

Temps de préparation : environ 2 h

Temps de cuisson : environ 2 h

Préparation des pigeons

-

Flamber, vider et découper les pigeons.

-

Lever les cuisses à l’articulation.

-

Lever les filets en suivant les os de la poitrine.

-

Réserver les foies et cœurs au frais.

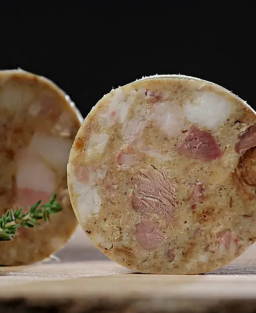

Désossage et farce des cuisses

-

Désosser soigneusement les cuisses.

-

Farcir chaque cuisse avec 30 à 40 g de foie gras mi-cuit.

-

Confire dans la graisse de canard à 90 °C pendant 90 minutes.

Sauce au jus de pigeon

-

Faire colorer les carcasses dans l’huile d’arachide avec le poivre (30 min).

-

Ajouter légumes, ail et graisse de canard. Colorer 10 min.

-

Déglacer au vin rouge, réduire à sec.

-

Ajouter le bouillon de volaille, réduire des trois quarts.

-

Filtrer et réduire jusqu’à consistance sirupeuse.

Mousseline de betterave et carotte

-

Cuire séparément betteraves et carottes à l’eau salée.

-

Faire suer l’échalote au beurre.

-

Mixer les légumes avec le beurre, assaisonner, ajouter la crème.

-

Fouetter pour une texture aérée ou placer en siphon.

Tartine croustillante d’abats

-

Dorer les tranches de pain à la graisse de canard.

-

Faire suer échalotes et pommes.

-

Saisir et flamber les abats et foies de volaille.

-

Mixer moitié abats / moitié hachés, assaisonner.

-

Étaler sur les tartines, garnir d’échalotes et pommes sautées.

Cuisson des suprêmes

-

Retirer la peau, parer les suprêmes.

-

Saisir 2 à 3 min de chaque côté (rosés).

-

Option : terminer au four à 180 °C pendant 5–8 min.

-

Laisser reposer avant le service.

Dressage

-

Disposer le suprême rôti sur une tartine croustillante d’abats.

-

Ajouter la cuisse confite à côté.

-

Napper de jus de pigeon réduit.

-

Servir la mousseline de betterave en verrine ou en quenelle.

-

Décorer avec quelques herbes fines ou chips de betterave.

Versions et variantes régionales

-

Version faisan ou coq : préparation identique, temps de cuisson prolongé.

-

Version canard ou oie : farce au foie gras cru et réduction au vin doux.

-

Version contemporaine : présentation en déclinaison “trilogie de pigeon”.

Astuces et conseils

-

Ne pas surcuire les suprêmes : la chair doit rester rosée.

-

Utiliser des betteraves fraîches pour plus de vivacité.

-

Bien confire les cuisses à basse température pour une texture fondante.

-

Conseil du chef : la sauce peut être montée au beurre pour plus de brillance.

Service et accompagnements

-

Type de dressage : Gastronomique.

-

Présentation : À l’assiette ou en déclinaison sur ardoise.

-

Accompagnements suggérés : Mousseline de légumes racines, légumes glacés, purée de topinambour ou pommes darphin.

Vins et boissons préconisées — avec millésimes recommandés

Vins :

-

Pomerol (Merlot, Bordeaux) — finesse et structure pour le foie gras.

-

Millésimes recommandés : 2000, 2005, 2009, 2015, 2016, 2018, 2019.

-

Remarque : ces millésimes offrent généralement un bel équilibre entre concentration, rondeur du Merlot et structure tannique — certains (2000, 2005, 2009) sont des classiques à maturité, tandis que 2015–2019 représentent d’excellents récents pour garde ou consommation.

-

-

Châteauneuf-du-Pape rouge — ampleur et épices.

-

Volnay 1er Cru (Bourgogne) — élégance et fruité.

Alternatives sans alcool :

-

Jus de raisin rouge vieilli en fût — à proposer sans millésime ou préciser la date d’assemblage si disponible.

-

Infusion de betterave et thym-citron — boisson maison, servir fraîche ou tiède selon la saison.