Traditionelles Rezept des Lütticher Sirups: Geschichte, codifizierte Herstellung und kulinarische Verwendung süß und herzhaft

Traditionelles Rezept des Lütticher Sirups: Geschichte, codifizierte Herstellung und kulinarische Verwendung süß und herzhaft

Land / Region

-

Land: Belgien

-

Region: Provinz Lüttich (Wallonien, Pays de Herve)

-

Offizieller Status: Als geschützte traditionelle Spezialität (STG) angegeben, obwohl das offizielle Lastenheft nicht einheitlich im europäischen Register veröffentlicht ist.

-

Rezeptursprung: Mündliche Überlieferung (bauerntraditionelles Rezept, belegt seit dem 17. Jahrhundert)

-

Lastenheft: Ja (traditionelle codifizierte Methode)

-

Zertifizierungsstelle: Produzentenvereinigung (z. B. Siroperie Meurens) und Europäische Kommission (falls STG bestätigt).

Bruderschaft

Die Bruderschaft der Peûres di Sint-R'Mèy, gegründet 1986 in Saint-Remy, einem Dorf im Pays de Herve, setzt sich für die Förderung des lokalen Obstbaus ein, insbesondere der Saint-Remy-Birnen, und zur Wertschätzung des kulinarischen Erbes der Region.

Die Bruderschaft ist besonders aktiv bei lokalen Festen, wie den Cûtès Peûres, einem traditionellen Lütticher Dessert aus im Ofen gebackenen Birnen in einer Mischung aus Lütticher Sirup, Zimt und Rohrzucker. Dieses Dessert wird warm oder lauwarm serviert und ist oft mit kulturellen und gastronomischen Veranstaltungen der Region verbunden.

Die Bruderschaft der Peûres di Sint-R'Mèy spielt somit eine Schlüsselrolle bei der Bewahrung kulinarischer Traditionen rund um den Lütticher Sirup und der Förderung regionaler Produkte des Pays de Herve.

Traditionelle und moderne kulinarische Verwendung

-

Typische herzhafte Gerichte

-

Lütticher Fleischbällchen: eine unverzichtbare Spezialität, bei der der Sirup in die Zwiebel-Essig-Sauce eingearbeitet wird, wodurch ein fruchtiger und samtiger Geschmack entsteht.

-

Kaninchen mit Lütticher Sirup: geschmortes Gericht, bei dem der Sirup Zucker oder Honig teilweise ersetzt und eine süßlich-säuerliche Sauce ergibt.

-

Marinaden und Saucen für Wild oder Geflügel: passt perfekt zu kräftigem Fleisch wie Wildschwein, Ente oder Taube.

-

-

Beilagen und Käse

-

Traditionell serviert mit belgischen Hartkäsen (Herve-Käse, alter Gouda, Chimay-Käse).

-

Auf Butterbrot gestrichen wird er zu einem beliebten und nahrhaften Snack.

-

-

Backwaren und Gebäck

-

Als Füllung für Apfel- oder Birnentorten verwendet.

-

Im Teig gemischt zur Aromatisierung von Keksen, Waffeln oder Lebkuchen.

-

Auch als Topping für Crêpes, Waffeln und Pfannkuchen geeignet.

-

-

Moderne Küche und Gourmet-Interpretation

-

Eingearbeitet in süß-saure Saucen mit Soja oder Balsamico.

-

Reduziert zum Begleiten von gebratenem Foie Gras.

-

In originellen Vinaigrettes mit Walnuss- oder Haselnussöl.

-

Geschichte

Der Lütticher Sirup entstand in den ländlichen Gebieten von Lüttich, wo die Bauern Überschüsse von Äpfeln und Birnen konservieren wollten. Seine Herstellung wird bereits im 17. Jahrhundert erwähnt, und im 19. Jahrhundert strukturierten mehrere handwerkliche Sirupfabriken die Produktion.

Das Rezept hat sich kaum verändert: lange Kochzeit der Früchte, Saftgewinnung, langsame Reduktion. Die Zugabe von Datteln wurde im 19. Jahrhundert in einigen Herstellungsweisen eingeführt, um den Geschmack zu verfeinern.

Legende oder Anekdote

Der Überlieferung nach kochte ein Bauer aus Lüttich im Herbst lange seine Äpfel, um sie vor dem Verderben zu bewahren. Dabei entdeckte er einen dunklen, aromatischen Sirup, der sein Dorf begeisterte und es ermöglichte, die Früchte den ganzen Winter über zu konservieren.

Offizielles Lastenheft (codifizierte Zusammenfassung)

-

Bezeichnung: „Lütticher Sirup“

-

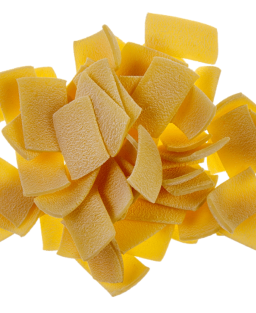

Zugelassene Zutaten:

-

Äpfel (kochbare Sorten)

-

Birnen (kochbare Sorten)

-

Datteln (optional)

-

Kein zusätzlicher Zucker in der traditionellen Rezeptur (bei Label verboten)

-

-

Ertrag: 4–8 kg Früchte für 1 kg fertigen Sirup

-

Verfahren:

-

Früchte waschen und vierteln

-

Langsames Kochen bis die Frucht zerfällt

-

Pressen/Filtern zum Saftgewinn

-

Langsame Reduktion (10–12 Std.) bis dickflüssig

-

Heiß abfüllen

-

-

Organoleptische Merkmale:

-

Dunkelbraune Farbe, glänzende Masse

-

Dickflüssige, streichfähige Konsistenz

-

Fruchtiger, leicht säuerlicher Geschmack

-

-

Zusatzstoffe:

-

Tradition: keine

-

Industrie (außerhalb STG): Zucker, invertierter Zuckersirup, stärkehaltige Pektine, Zitronensäure

-

-

Etikettierung:

-

Klare Angabe der Bezeichnung

-

Vollständige Zutatenliste mit Mengenangaben (z. B. „hergestellt aus 400 g Früchten für 100 g Sirup“)

-

-

Kontrolle:

-

Aufzeichnung der Fruchtchargen

-

Kontrolle der Temperaturen und Kochzeiten

-

Organoleptische und physikalisch-chemische Kontrolle (Zuckergehalt, Säure)

-

Rezeptbeschreibung

Der Lütticher Sirup ist eine dicke, braune und glänzende Fruchtmasse. Süß und leicht säuerlich, wird er sowohl auf Brot als auch in der Küche (Saucen, Fleisch, Käse) verwendet.

Zutaten

| Zutat | Menge | Gewicht (g) ca. |

|---|---|---|

| Kochäpfel (Reinette, Belle-Fleur…) | 5 kg | 5000 |

| Birnen (Conference, Beurré Hardy…) | 7 kg | 7000 |

| Entkernte Datteln (optional) | 500 g | 500 |

| Zitronensaft (optional) | 50 ml | 50 |

Hinweis: Die genauen Mengen können je nach Wassergehalt und Fruchtsorte variieren.

Detaillierte Zubereitung

-

Vorbereitung der Früchte

-

Reife, unbeschädigte Früchte mit hohem Pektingehalt auswählen (Äpfel, Birnen, ggf. Datteln).

-

Gründlich waschen, nicht schälen, da die Schale Aroma und natürliche Pektine enthält.

-

Gleichmäßig vierteln, Kerne und Strünke aufbewahren, sie tragen zur natürlichen Verdickung bei.

-

-

Erstes Kochen (Saft- und Pulpextraktion)

-

Früchte in einem großen Kupferkessel geben (traditionell wegen guter Wärmeleitung und Aromaschutz).

-

Geringfügig Wasser hinzufügen (1–2 Gläser max. für 10 kg Früchte), nur um Anbrennen zu vermeiden.

-

3–4 Std. bei niedriger, konstanter Hitze kochen, ohne starkes Kochen.

-

Regelmäßig mit einem Holzspatel umrühren, um gleichmäßige Saftausbeute zu fördern.

-

Früchte sollen sich vollständig zersetzen und eine dicke Kompottmasse ergeben.

-

-

Pressen und Filtern

-

Die noch warme Masse durch ein Sieb oder eine Presse geben, um Saft von Schalen/Resten zu trennen.

-

Einen dichten, stückfreien Saft erhalten.

-

Schnell arbeiten, um Oxidation und Aromaverlust zu vermeiden.

-

-

Langsame Reduktion des Safts

-

Den gefilterten Saft zurück in den gereinigten Kupferkessel geben.

-

Sehr sanft kochen, offen, damit Wasser natürlich verdampft.

-

Reduktion dauert 10–12 Std. je nach Fruchtmenge und Feuchtigkeit.

-

Häufig umrühren, um Anbrennen oder übermäßiges Karamellisieren zu vermeiden.

-

Die Masse dickt allmählich ein, dunkelt und konzentriert ihr Aroma.

-

Optional fein gehackte Datteln am Ende einrühren, um Geschmackstiefe und natürliche Süße zu verstärken.

-

-

Konsistenzkontrolle

-

Sirup ist fertig, wenn er den Löffel gleichmäßig überzieht, glatt und glänzend ist.

-

Kalttest: Ein Tropfen auf einem kalten Teller darf sich nicht schnell ausbreiten, sondern soll runde, sirupartige Form behalten.

-

-

Abfüllen und Aufbewahrung

-

Noch heißen Sirup in sterilisierte Glasbehälter füllen.

-

Sofort luftdicht verschließen.

-

Gläser einige Minuten auf den Kopf stellen, um Vakuum zu erzeugen.

-

Kühl, trocken und lichtgeschützt aufbewahren. Bei korrekter Lagerung mehrere Monate bis zu einem Jahr haltbar.

-

Tipps

-

Variante: Einige traditionelle Rezepte verwenden zusätzlich Pflaumen.

-

Nicht zu stark kochen (verbrannter Geschmack).

-

Reife, leicht säuerliche Früchte verwenden.

-

Empfohlene Kombinationen: Herve-Käse AOP, Lütticher Fleischbällchen, Bauernbrot.