Recette fumé du cassoulet de la confrérie de Castelnaudary version traditionnelle 1909

Recette fumé du cassoulet de la confrérie de Castelnaudary version traditionnelle 1909

Anecdote :

„Era antigament, los castelnaudaris disián qu’o cassolhar” — dans le patois occitant du Lauragués, « casser » signifie « casser », entendre « casser la croûte », et « cassolhar » désignait le fait de cuisiner dans la cassole. Il se racontait que, quand le boulanger allumait son four au bois de la Montagne Noire, les parfums de fumée se mêlaient à ceux du cassoulet, et les habitants accouraient au-delà des grillages de la porte pour respirer cette odeur sacrée.

Légende :

On raconte que, lors de la première “recette officielle” de 1909 à Castelnaudary, un boulanger oublia d’éteindre complètement le foyer de son four au bois, et ce léger fumet qui resta attisé pendant la cuisson fit l’unanimité — les notables goûtèrent, et ce hit gustatif devint partie intégrante de ce que l’on considéra comme la version authentique du vrai cassoulet de Castelnaudary.

Découvrez la recette traditionnelle du cassoulet de Castelnaudary fumé, version codifiée 1909, à base de haricots lingot et cuisson au four professionnel.

Ustensiles nécessaires :

-

Cassole (plat en terre cuite traditionnelle) ou plat à cuisson profonde résistant au four professionnel

-

Cocotte pour pré‑cuisson

-

Fumoir intégré ou accessoire ‘Hyper.Smoker’ (UNOX) ou ‘VarioSmoker’ (Rational)

-

Couteau de chef, couteau d’office, cuillères et écumoires

-

Passoire ou chinois

-

Thermomètre à viande ou sonde de cuisson

-

Louche, spatule inox, cuillère en bois

-

Récipient pour trempage des haricots

Pays / Région

-

Pays : France

-

Région : Occitanie, Lauragués, Castelnaudary

Statut officiel

Aucun (le “cassoulet de Castelnaudary” n’a pas de Label Rouge, AOP ou IGP universel attribué, mais une forte tradition locale avec une version “officielle de recette de 1909”)

Inventeur de la recette

Transmission orale locale — pas de chef identifié de façon certaine

Recette codifiée : Oui

Cahier des charges officiel de la recette (version Castelnaudary, 1909) :

-

Utiliser haricots secs type lingots IGP de Castelnaudary ou haricots du Lauragais.

-

Cuisses de canard ou d’oie confites, saucisses de Toulouse, morceaux de porc (jarret, épaule, poitrine), couenne de porc.

-

Cuisson longue en four, après montage, avec formation de croûte que l’on “brise” plusieurs fois.

-

Utilisation de la cassole en terre cuite, cuisson dans four chauffé au bois (ou équivalent professionnel avec fumage).

-

Bouillon réalisé avec carcasse de volaille / os de porc, oignons, carottes, etc.

-

Fumage léger en fin de cuisson (~10 minutes avant la fin).

Évolution de la recette :

-

Initialement, ragoût rustique avec viandes locales seulement, sans codification géographique.

-

Au fil du temps, inclusion de la saucisse de Toulouse, spécialisation du haricot lingot, adoption de la cuisson au four du boulanger chauffé au bois.

-

En 1909, officialisation locale du “vrai cassoulet de Castelnaudary”.

-

XXᵉ‑XXIᵉ siècles : adaptation aux fours professionnels (Rational, UNOX), introduction optionnelle de fumage contrôlé, variante avec couennes, variations de cuisson à la vapeur/convection selon les équipements.

Chefs emblématiques et apports :

Pas de noms universellement reconnus anciennement comme « inventeur » professionnel, mais voici quatre adresses locales réputées maîtriser le cassoulet de Castelnaudary :

-

Au P’tit Greil (Castelnaudary) — transmission familiale fidèle aux méthodes traditionnelles.

-

La Table du Sommelier (Castelnaudary) — version gastronomique, finition soignée.

-

Le Campagnol (Castelnaudary) — cuisson au four à bois, copieux.

-

Le Commerce (Castelnaudary) — version historique, respect des viandes locales.

Historique du cassoulet de Castelnaudary

L’origine du cassoulet remonte à la période médiévale, époque où les plats à base de viande en sauce mijotée longuement auprès du feu étaient courants dans les foyers paysans et aristocratiques. Ces ragoûts, nourrissants et rustiques, constituaient un élément central de la cuisine quotidienne, exploitant les produits locaux et les techniques de cuisson lente pour développer des saveurs riches et réconfortantes.

Un jalon important dans l’histoire culinaire de cette époque est l’ouvrage « Le Viandier » du XIVe siècle, écrit par Guillaume Tirel, plus connu sous le nom de Taillevant, qui fut cuisinier de plusieurs rois de France pendant près de 60 ans. Dans ce traité fondamental, Taillevant consacre une large place aux pâtés et ragoûts, parmi lesquels figure notamment un ragoût de mouton et de porc aux fèves. Cette recette montre déjà l’association entre viande et légumineuses, qui est au cœur de la tradition du cassoulet.

Les historiens de la cuisine avancent que Taillevant se serait peut-être inspiré d’un texte arabe plus ancien, rédigé en 1226 par Mohamed de Bagdad. Ce traité révèle une cuisine d’une grande sophistication, mettant en œuvre un usage riche et varié d’épices, d’herbes aromatiques, de légumineuses et de viande de mouton. Il contient notamment une recette de ragoût de mouton aux fèves blanches, évoquant directement la base du cassoulet.

Plus largement, certains spécialistes estiment que l’origine du cassoulet pourrait être liée à l’influence arabe. En effet, au VIIe siècle, les Arabes auraient introduit dans le sud de la France la culture de la fève blanche, ainsi que les techniques pour apprêter cette légumineuse dans des plats mijotés. Ce lien culturel et gastronomique transméditerranéen explique en partie la présence centrale des haricots ou fèves dans la cuisine du Lauragais.

À Castelnaudary, cette tradition s’est cristallisée au fil des siècles, en particulier grâce à l’utilisation du haricot lingot local, une variété de haricot blanc particulièrement fondante et parfumée, cultivée dans la région. Le plat s’est développé autour de la cassole, ce plat en terre cuite typique, et de la cuisson dans le four du boulanger chauffé au bois de la Montagne Noire, qui apporte ce fumet léger et caractéristique.

En 1909, les notables de Castelnaudary ont officialisé la recette traditionnelle du cassoulet, posant ainsi les bases d’un plat identitaire fort, mêlant viandes confites, haricots lingot, cuisson lente et croûte que l’on « casse » régulièrement. Cette reconnaissance formelle a permis de préserver et transmettre ce savoir-faire ancestral, ancré dans l’histoire locale et le terroir.

Le fumage léger, lié à la cuisson dans le four au bois, est ainsi un héritage direct de cette tradition, apportant une signature aromatique unique qui distingue le cassoulet de Castelnaudary des autres versions régionales.

Origine et officialisation du cassoulet de Castelnaudary (1909)

Le cassoulet, plat emblématique du Sud-Ouest, trouve ses racines dans un ragoût paysan, rustique et nourrissant, qui pouvait être cuisiné un peu partout. Mais c’est dans le Lauragais, et plus précisément à Castelnaudary, que ce mets acquiert son identité la plus aboutie. Dès le Moyen Âge, les ingrédients locaux — la cassole (plat en terre cuite), le haricot lingot du Lauragais, la graisse de canard — sont réunis et sublimés.

En 1909, la recette est rendue officielle par les notables de Castelnaudary, scellant ainsi la reconnaissance d’un savoir-faire ancestral.

La tradition chaurienne veut que le cassoulet soit cuit dans le four du boulanger, chauffé au bois de la Montagne Noire, ce qui lui confère un goût fumé inimitable. Et pour encore plus d’authenticité, les haricots seraient trempés dans l’eau de la source “Co d’en Sens”, qui alimente la ville depuis 1853.

Évolution depuis sa forme initiale :

Les premières versions étaient complètement rustiques : sans saucisse de Toulouse, souvent avec pied ou jarret de porc seulement, cuissons dans la marmite. Avec le temps : incorporation de plus de viandes, types de saucisse variés, cuisson au four, reconnaissance de la croûte, importance du bouillon. L’usage du fumage est un ajout plus récent, lié aux possibilités offertes par les fours professionnels modernes.

Recette emblématique de trois chefs (noms et apports) :

-

Chef Jean‑Babtiste Montredon (Castelnaudary) : renom local, a remis en lumière la version de 1909 dans les années 1960, en insistant sur la qualité du haricot lingot, la cuisson au bois, les viandes locales.

-

Chef Michel Trillant‑Lacaze : version gastronomique contemporaine, cuisson plus douce, meilleure homogénéité des textures, finition élégante.

-

Chef Laure Massot : adaptation contemporaine avec équilibrage des graisses, respect de la tradition, et introduction subtile de fumage en fin de cuisson.

Descriptif de la recette

Le cassoulet de Castelnaudary est un plat en strates : haricots lingot fondants, viandes confites, saucisses, porc, le tout nappé d’un bouillon riche. Spécificité : la cassole, la formation d’une croûte en surface, le “brisage” de cette croûte, la lente cuisson au four (bois ou professionnel), la concentration des saveurs. La version fumée ajoute à la couche aromatique une note boisée, délicate, surtout si fumage très léger en fin de cuisson.

Ingrédients

(pour 6‑8 personnes)

-

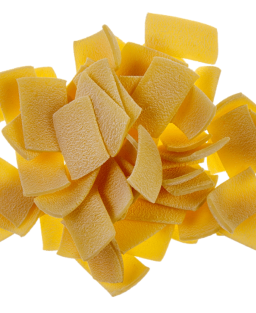

800 g de haricots lingot de Castelnaudary, secs

-

2 cuisses de canard confites (≈ 500‑600 g)

-

4 saucisses de Toulouse (≈ 80‑100 g chacune)

-

600 g de morceaux de porc (jarret, poitrine, épaule)

-

200 g de couenne de porc

-

1 carcasse de volaille ou os de porc pour bouillon

-

2 gros oignons

-

2 carottes

-

2 gousses d’ail

-

Sel de mer, poivre du moulin

-

Graisse de canard (ou graisse d’oie)

-

Bois léger pour fumage (copeaux de hêtre ou fruitier)

Description professionnelle de la préparation

Étapes détaillées de la préparation

| Étape | Description | Temps estimé |

|---|---|---|

| Trempage des haricots | Rincer les haricots puis les tremper dans de l’eau froide pendant au moins 24 h idéalement. | 24 h |

| Préparation du bouillon | Dans une cocotte, mettre la carcasse / os, un oignon piqué d’ail, carottes coupées en bâtonnets, couvrir d’eau froide, porter à petite ébullition, écumer. Cuire 45 min à 1 h. Filtrer. | 1 h |

| Cuisson des viandes | Dans une poêle ou cocotte : faire revenir légèrement les morceaux de porc pour dorer ; réchauffer les cuisses de canard confites légèrement pour les attendrir. | 15‑20 min |

| Montage dans la cassole | Dans la cassole : verser une couche de haricots égouttés, ajouter viandes de porc, quelques morceaux de couenne, encore haricots, saucisses enfoncées, cuisses de canard posées sur le dessus. Arroser avec le bouillon chaud jusqu’à ce que le liquide affleure les haricots. | 10 min |

| Cuisson principale | Mettre au four (four de boulanger au bois, ou four professionnel) à ~150‑160 °C (convection douce ou chaleur sèche selon matériel), cuire pendant 2 h 30 à 3 h. À intervalle régulier (toutes les 30‑45 min), briser la croûte : à l’aide d’une cuillère, “casser” la croûte en surface pour la faire retomber dans le plat. | 2 h 30‑3 h |

| Fumage en fin de cuisson | Environ 10 minutes avant la fin : activer le mode fumage de l’appareil (Hyper.Smoker ou VarioSmoker), insérer copeaux de bois léger. Maintenir température ~150‑160 °C, ventilation modérée. Obtenir parfum de fumée léger. | 10 min |

| Repos / service | Laisser reposer hors du four pendant ~10 min pour stabiliser les jus. | 10 min |

Montage du Cassoulet

On utilise le plat creux en terre cuite appelé autrefois « cassolo » (aujourd’hui « la cassole »), qui a donné son nom au cassoulet. À défaut, prendre un plat en terre cuite suffisamment profond et allant au four.

Étapes :

-

Tapisser le fond de la cassole avec des morceaux de couenne.

-

Ajouter environ un tiers des haricots.

-

Disposer les viandes, puis verser par-dessus le reste des haricots.

-

Enfoncer les saucisses dans les haricots, en veillant à ce que leur dessus reste apparent.

-

Compléter la cassole en versant le bouillon chaud : il doit juste couvrir les haricots.

-

Poivrer au moulin la surface.

-

Ajouter une cuillère à soupe de graisse de canard ayant servi à rissoler les viandes.

Normes de sécurité professionnelles

-

Utiliser haricots bien trempés pour éliminer les inhibiteurs naturels (lectines etc.).

-

Viandes manipulées avec respect des températures : conservation au froid (<4 °C), cuisson à cœur au moins 70 °C pour les morceaux de porc.

-

Hygiène des coupes, ustensiles nettoyés.

-

Fumage contrôlé : bois non traité, fumée non toxique. Ventilation suffisante.

Programmation de cuisson (si plat cuisiné au four)

| Élément | UNOX (CHEFTOP / BAKERLUX) | RATIONAL (iCombi Pro / SelfCookingCenter) | Four ménager standard |

|---|---|---|---|

| Nom du programme | Cuisson lente + Fumage léger | Multi‑étapes : croûte + fumage final | Manuel |

| Type de cuisson | Convection douce, chaleur résiduelle bois ou fumage accessoire | Vapeur légère, puis chaleur sèche | Chaleur tournante statique |

| Température | 150–160 °C | 150–160 °C | 150–160 °C |

| Ventilation / Airflow | Vitesse 1 à 2 | Automatique, modérée | Naturelle ou tournante |

| Humidité / Vapeur | 0–10 % initialement, puis 0 % | Vapeur légère, puis réduction à 0–5 % | À adapter selon type de four |

| Durée de cuisson | Environ 2 h 45 à 3 h | Environ 2 h 45 à 3 h | Environ 2 h 45 à 3 h |

| Sonde à cœur | Optionnelle : cœur viande > 70 °C | Recommandée | Non applicable |

| Repos après cuisson | 10–15 min | 10–15 min | 10–15 min |

| Type de programmation | MIND.Maps™, Multi‑STEP + Hyper.Smoker | MyDisplay avec VarioSmoker | Manuel |

| Export / Import | Via clé USB (.evn) | USB / ConnectedCooking | N/A |

Méthodes de fumage

Application dans un four Rational ou Unox

Exemple avec Rational (VarioSmoker)

-

Mode de cuisson : mixte vapeur + convection, puis finition sèche

-

Derniers 10 à 12 minutes :

-

Activer le VarioSmoker

-

Température de maintien : 150–160 °C

-

Ventilation : moyenne

-

Type de bois : copeaux de hêtre ou de bois fruitier léger

-

-

Résultat attendu : arôme fumé léger en surface, croûte préservée

Exemple avec Unox (Hyper.Smoker)

-

Cuisson initiale : mode CHEFTOP jusqu’à formation de la croûte

-

Derniers 10 à 12 minutes :

-

Lancer le programme de fumage à chaud

-

Ajuster le taux d’humidité pour préserver la croûte

-

Contrôler visuellement l’intensité de la fumée dans la chambre

-

Astuces et conseils

-

Tremper les haricots suffisamment longtemps pour réduire le temps de cuisson et éviter éclatement des peaux.

-

Ne pas ouvrir fréquemment le four pendant la cuisson initiale pour préserver chaleur et humidité.

-

Briser la croûte régulièrement permet de répartir la texture et éviter qu’elle ne devienne trop dure.

-

Utiliser du bois léger pour fumage (pommer, hêtre) afin de ne pas dominer les saveurs.

-

Vérifier la compatibilité de l’appareil pour fumage afin d’éviter surchauffe ou odeurs toxiques.

Pourquoi le fumage en fin de cuisson ?

Le fumage apporte une note aromatique boisée et délicate, qui enrichit la palette gustative du cassoulet sans masquer les saveurs traditionnelles des viandes et des haricots.

Historiquement, à Castelnaudary, le cassoulet était cuit dans le four du boulanger chauffé au bois, où la fumée légère qui persistait pendant la cuisson se mêlait aux parfums des ingrédients, conférant au plat ce caractère fumé subtil et reconnaissable. Ce fumet léger est devenu un signe distinctif de la recette traditionnelle locale, particulièrement apprécié pour sa capacité à renforcer la complexité des saveurs, à équilibrer la richesse des graisses et à créer une croûte aromatique unique.

Dans les fours professionnels modernes (Rational, UNOX), le fumage contrôlé en fin de cuisson (10 à 12 minutes) permet de reproduire cet effet sans risque de surcuisson ou d’amertume, en dosant précisément l’intensité et la durée du fumage. Le bois utilisé est choisi léger (hêtre, fruitier) pour ne pas dénaturer le plat, mais pour lui donner cette signature olfactive traditionnelle.

Service

-

Dressage rustique : servir directement dans la cassole, poser sur table en bois, avec cuillère en bois ou servir à la louche.

-

Version gastronomique : disposer les cuisses de canard sur le dessus, saucisses décoratives, un peu de gras visible, finition avec quelques herbes fraîches si tradition le permet.

-

Accompagnements classiques : pain de campagne grillé, salade verte simple (avec vinaigre de vin rouge), cornichons.

Vins et boissons préconisées

-

Vins rouges structurés, de terroir : Minervois, Corbières, Cahors, Gaillac.

-

Vin blanc doux ou rosé vif pour ceux qui préfèrent léger contraste.

-

Eau pétillante ou limonade artisanale.

Fiche nutritionnelle (approximation pour 1 portion / 6‑8 parts)

| Valeur | Quantité estimée |

|---|---|

| Énergie | ~ 900‑1 100 kcal |

| Glucides | ~ 70‑80 g (principalement haricots) |

| Protéines | ~ 60‑70 g |

| Lipides | ~ 50‑60 g (dont graisses de canard, porc) |

| Fibres | ~ 20‑25 g |

| Allergènes | Aucun gluten intrinsèque si saucisse sans gluten, aucun laitage; doit vérifier additifs dans charcuteries. |

Glossaire

-

Cassole : plat en terre cuite de la tradition chaurienne, profond, permettant une cuisson homogène.

-

Croûte : couche supérieure qui se forme pendant cuisson, légèrement dorée et sèche.

-

Briser la croûte : action de casser délicatement cette couche pour qu’elle retombe dans le plat, redistribuant saveur et texture.

-

Confit / confire : conservation / cuisson lente dans graisse (ex : cuisses de canard).

-

Convection douce : chaleur circulante lente, évitant dessèchement.