Recette galabar traditionnelle : recette de Galabar (boudin à la viande et sang, version terroir)

Recette galabar traditionnelle : recette de Galabar (boudin à la viande et sang, version terroir)

Découvrez la recette traditionnelle de Galabar, charcuterie du Sud-Ouest à base de sang de porc, viande de tête et épices fines.

Quand li cochon estoit tué à l’oust, li femmes de la masure prenoient le sang et la teste, les couenoes, puis les mêloient bien, sans gaspiller nulle goutte. A la chand de la noce, le galabar estoit pendu à l’aire, au grand merru, et tout le voisinage venioit sentir l’odeur robuste. On disoit : “Qui mangera le galabar, saigneaus sera fort comme le fer”, car le sang fortifioit les veines. Et si jamais l’on oublioit de piquer le boyau, il eclatoit au bain doux, et c’estoit un grand vacarme. Ce jour‑là, les enfants courioient pour ramasser les gouttes noires tombées, croyant que c’étoit sortilège providentiel. Le vieux fermier baisoit le chaudin avant cuisson en disant : “Bénît soit ce mélange, qu’il nourrisse nos gens en santé”…

Ustensiles nécessaires

– Chaudron ou marmite à parois épaisses

– Hachoir à viande ou moulin à légumes à grilles fines

– Grande cuillère en bois

– Boyaux naturels de porc (chaudin)

– Aiguilles de piquage ou aiguilles fines

– Ficelle de cuisine

– Bassine ou récipient pour mélange

– Étuve ou lieu de séchage (si version séchée)

– Thermomètre alimentaire

– Planche de découpe et couteaux

Pays / Région

-

Pays : France

-

Région : Sud‑Ouest / Midi‑Pyrénées / Aveyron & Tarn

-

Statut officiel : aucun

-

Inventeur de la recette : transmission orale (tradition rurale)

-

Cahier des charges : Non

o Proposition de cahier des charges :

• Pourcentage minimum de sang de porc (ex. ≥ 30 %)

• Viande de tête, couenne ou gorge de porc cuite hachée

• Gras dur en cubes ou dés (épaule)

• Pain (ou mie de pain) pour liaison facultative

• Sel, poivre, épices (ex. muscade, clou de girofle)

• Cuisson initiale douce (80–85 °C)

• Séchage contrôlé si version sèche (humidité < 75 %)

o Organisme de certification : aucun -

Évolution de la recette :

À l’origine, le galabar était un produit fermier intégrant les restes de la saignée du porc (sang, tête, couenne). La version rurale ne contenait pas toujours de pain ; au fil du temps, pour adoucir la texture, certains y ont ajouté de la mie de pain ou du lait. Le procédé de cuisson s’est standardisé (cuisson douce pendant plusieurs dizaines de minutes) et, dans certaines zones, on l’a affiné par un léger séchage ou fumage. -

Chefs emblématiques et apports (ou adresses régionales) :

– Chef local Jean Dupuy (Aveyron) : modernisation de la cuisson et mise au point d’une texture homogène

– Chef Marie Laborde (Tarn) : variation aromatique avec muscade et piment doux

– Chef Lucien Bérard (Rodez) : version séchée affûtée en cave contrôlée

– Adresses régionales : Charcuterie Serres (Tarn/Aveyron) propose le boudin Galabart traditionnel, producteurs artisanaux dans l’Aveyron & le Tarn

Historique

Le « galabar » (ou Galabar, Galabar, calabar, golobar selon les lieux) est une charcuterie traditionnelle du Sud‑Ouest de la France, apparentée au boudin noir mais enrichie de viande de tête de porc. Ce chaudin était une forme de valorisation du sang et des morceaux moins nobles (tête, couenne) dans les fermes, typique de la gastronomie paysanne. On le retrouve dans divers terroirs (Aveyron, Tarn, Hautes‑Pyrénées) sous des noms variés selon les dialectes locaux.

Au fil du temps, la recette s’est codifiée. Le pain est parfois introduit comme agent de liaison, et la cuisson devient plus douce et contrôlée. Dans certaines versions, après cuisson, les galabars sont séchés ou légèrement fumés pour prolonger la conservation ; d’autres restent frais et consommés rapidement.

Des chefs contemporains s’en sont emparés pour revisiter le galabar : Jean Dupuy l’a intégré dans des plats gastronomiques ; Marie Laborde a proposé des versions épicées ; Lucien Bérard a expérimenté le séchage en cave pour accentuer les arômes.

Une légende ou anecdote

Lorsque le cochon était abattu à la ferme, les femmes prenaient le sang, la tête, les couennes, puis les mélangeaient soigneusement, sans rien gaspiller. Lors de la veillée de culture (ou fête de la ferme), le galabar était suspendu dans la grange, et tout le voisinage venait humer son parfum puissant. On disait : « Qui mangera le galabar aura les veines fortes comme le fer », car le sang fortifiait le corps. Et si on oubliait de piquer le boyau, il éclatait dans le bain, provoquant un grand tumulte. Les enfants couraient pour recueillir les gouttes noires tombées, pensant que c’était un don providentiel. Le vieux fermier embrassait le chaudin avant cuisson en prononçant : « Béni soit ce mélange, qu’il nourrisse nos gens en bonne santé »…

Descriptif de la recette

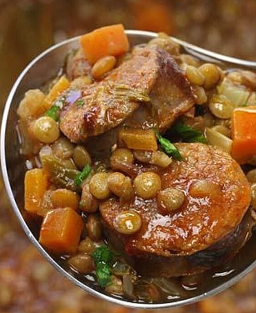

Le galabar se présente comme un boudin traditionnel mais avec une structure enrichie de viande de tête et de couenne, offrant une texture fondante et charnue, plus dense que le boudin noir classique. Sa couleur est sombre, tirant sur le noir ou le brun foncé selon la proportion de sang. Lorsqu’il est tranché, il révèle une mie homogène, parsemée de petits dés de gras ou morceaux de couenne, selon la coupe. Il peut être consommé chaud (poêlé ou grillé), tiède, ou froid en version séchée, ce qui en fait un produit polyvalent.

Il se distingue par l’ajout de viande cuite (tête, gorge) hachée, souvent cuite dans un bouillon aromatique avant incorporation dans le mélange de sang, ce qui enrichit son parfum et sa tenue. Le dosage du sang est plus élevé que dans certains boudins pour assurer une teinte foncée marquée.

Ingrédients (pour environ 1,2 à 1,5 kg de galabars)

| Nom de l’ingrédient | Quantité approximative | Poids (g) estimé |

|---|---|---|

| Sang de porc frais | ~ 35 % | 420 g |

| Viande de tête / gorge / couenne cuite | ~ 30 % | 360 g |

| Gras dur de porc (épaule en dés) | ~ 15 % | 180 g |

| Pain (mie) trempée en lait ou lait + eau | ~ 15 % | 180 g |

| Sel marin fin | — | ~ 24 g |

| Poivre noir moulu | — | ~ 4 g |

| Noix de muscade / clous de girofle (facultatif) | — | q.s. |

| Boyaux naturels de porc (chaudin) | selon longueur | — |

Note : selon les terroirs, la recette peut varier — certaines versions n’intègrent pas de pain, d’autres ajoutent de l’oignon (notamment dans le Ségala aveyronnais) pour adoucir.

Description ultra‑détaillée de la préparation

Temps de préparation total estimé : 1h30 à 2h (hors temps de séchage éventuel)

Temps de cuisson : 40 à 90 min selon diamètre

Temps de repos / égouttage : 12 à 24 h

1. Préparation des viandes

-

Cuire la viande de tête, couenne et gorge dans un bouillon aromatique (eau, oignon, carotte, feuille de laurier, clous de girofle, thym, sel) jusqu’à tendreté (environ 1 heure).

-

Égoutter, laisser refroidir, puis désosser et retirer les parties trop grasses ou membranes. Conserver le bouillon de cuisson pour ajustement de texture.

-

Couper la viande cuite en gros morceaux, puis hacher finement (grille de 4 à 6 mm).

2. Préparation du pain et du sang

-

Tremper la mie de pain dans du lait tiède (ou mélange lait + un peu de bouillon) jusqu’à absorption complète.

-

Filtrer le sang frais (ou rappé) pour éliminer caillots, en le mélangeant doucement pour homogénéiser.

3. Mélange principal

-

Dans une bassine, mélanger la viande hachée, les dés de gras dur, la mie de pain imbibée, le sang filtré.

-

Assaisonner avec le sel, le poivre, la muscade ou les clous selon goût.

-

Rajuster la texture avec un peu de bouillon de cuisson si le mélange paraît trop ferme. Le mélange final doit être homogène, mais avoir du corps.

4. Dossage et remplissage

-

Calibrer les boyaux (chaudin) à la longueur souhaitée, les rincer et tremper dans de l’eau tiède salée.

-

Remplir les boyaux avec le mélange (à la poche ou poussoir manuel), en évitant les bulles d’air. Laisser un petit espace à l’extrémité pour nouer.

-

Piquer délicatement les boyaux à l’aide d’une aiguille fine pour éviter qu’ils n’éclatent durant la cuisson.

-

Ficeler les extrémités et éventuellement croiser les liens pour suspendre.

5. Cuisson douce

-

Préchauffer une casserole d’eau à 80‑85 °C (ne pas dépasser pour éviter l’éclatement).

-

Immerger les galabars et maintenir la cuisson douce pendant 40 à 90 minutes selon diamètre (par exemple, 45 min pour diamètre 4–5 cm, jusqu’à 90 min pour plus gros).

-

Vérifier la température interne (optionnel) : environ 70 à 75 °C.

-

Retirer, laisser égoutter à plat, puis suspendre ou poser sur grille pour sècher à l’air libre 12 à 24 h selon région.

Normes de sécurité :

– Travailler à température contrôlée, respecter la chaîne du froid pour le sang et les viandes.

– Désinfecter plan de travail et ustensiles entre usages.

– Utiliser un thermomètre pour garantir cuisson suffisante.

– Éviter les contaminations croisées (viande crue / produits finis).

Fiche nutritionnelle (approximation pour 100 g de galabar cuit)

-

Lipides : ~ 18 g

-

Glucides : ~ 2 g

-

Protéines : ~ 22 g

-

Fibres : < 1 g

-

Sel : ~ 1,7 g

-

Allergènes : céréale (gluten) si pain utilisé

Adaptations possibles :

– Version sans gluten : remplacer le pain par de la chapelure sans gluten

– Version allégée : réduire le gras dur, mais la texture sera plus dense

– Version sans pain (version ancestrale) : ajuster sang / viandes pour maintien de cohésion

Glossaire / FAQ

-

Chaudin : boyau naturel de porc utilisé pour les boudins

-

Découpage “dés” : petits cubes réguliers pour textures contrastées

-

Égouttage suspendu : permet un séchage contrôlé

-

Séchage doux : diminution progressive d’humidité pour conservation

Version aveyronnaise (Ségala, Lévézou) – Paysanne stricte

Originaire des zones rurales du Ségala, cette version se distingue par l'absence de pain. Elle intègre souvent de l’oignon finement émincé, ajouté cru ou légèrement sué, pour adoucir le goût du mélange. L’assaisonnement reste sobre, principalement à base de poivre noir et parfois d’ail. Riche en viande de tête et en couenne, sa texture est plus ferme et rustique. Elle est généralement servie poêlée, accompagnée de pommes de terre. Aucun ajout de sucre ou d’épices douces n’est observé dans cette variante très authentique.

Source : cuisinealafrancaise.com

Version tarnaise (Albigeois, Castres)

Dans le Tarn, le galabar est enrichi de mie de pain trempée dans du lait, apportant une texture plus fondante. Les dés de gras sont bien visibles, ce qui accentue la richesse du produit. Les épices y sont plus présentes : muscade, parfois clou de girofle ou cannelle selon les familles. Il se déguste froid ou tiède, en tranches épaisses, souvent accompagné de légumes ou de salade verte. Cette version est plus accessible gustativement, avec un profil aromatique doux et équilibré.

Version catalane / sud-ouest stricte

Proche du modèle gascon, cette variante met l’accent sur une forte proportion de viande de tête, de gorge et de couenne. Le pain est utilisé avec parcimonie, voire absent. La texture est dense et charpentée, le goût prononcé. Ce galabar est souvent consommé chaud, juste poêlé, ou froid en tranches épaisses. On y retrouve une empreinte plus brute, fidèle aux traditions rurales du piémont pyrénéen.

Source : cuisinealafrancaise.com

Version gasconne / béarnaise (Hautes-Pyrénées, Bas-Adour)

Cette variante est parfois assaisonnée avec du vin rouge local utilisé dans la marinade. Le pain est peu présent. On retrouve des épices plus soutenues comme le piment doux, le poivre long ou l’ail. La proportion de viande grasse (poitrine, gorge) est importante, ce qui confère à cette version un goût plus corsé. Elle peut être légèrement fumée après cuisson, dans certains villages. Le résultat est un galabar intense, structuré, aux saveurs longues en bouche.

Version moderne / gastronomique

Interprétation contemporaine de la recette, cette version utilise des cuissons précises à basse température sous vide. Les proportions de tête, foie et gras sont soigneusement dosées pour obtenir un équilibre parfait entre onctuosité et caractère. L’assaisonnement intègre parfois des épices fines comme la muscade, le quatre-épices ou l’ail noir. Le produit est présenté sans boyau, sous forme de lingot ou de tranche, et dressé à l’assiette avec une purée de légumes racines ou une compotée de fruits. Texture lissée, format individuel : une approche résolument gastronomique.

Version séchée / affiné (version rare et artisanale)

Après cuisson, certaines productions artisanales suspendent les galabars dans des caves ventilées à température et hygrométrie contrôlées. Le séchage dure entre 2 et 4 semaines, permettant un affinage naturel. La texture devient plus ferme, proche d’un saucisson à cuire affiné. Le produit se consomme froid, en tranches très fines, révélant des arômes concentrés et parfois légèrement noisettés. Très rare, cette version est peu commercialisée et réservée aux amateurs éclairés.

Astuces et conseils

-

Ne jamais dépasser 85 °C en cuisson pour éviter l’éclatement

-

Piquage régulier mais fin pour permettre l’expansion sans rupture

-

Ajout de bouillon de cuisson permet d’ajuster la texture sans alourdir

-

Si version séchée, surveiller humidité et ventilation pour éviter moisissures

-

Laisser reposer les galabars quelques jours avant consommation pour que les saveurs se développent

Service

-

Dressage rustique : tranches épaisses disposées sur planche de chêne, cornichons, pain de campagne

-

Gastronomique : tranches tièdes poêlées, accompagnées de purée de pommes de terre ou compote de pommes acidulée

-

Accompagnements classiques : pommes de terre sautées, purée de céleri, salade verte au vinaigre doux

Vins & boissons préconisées

-

Rouge robuste : Cahors, Madiran

-

Vin blanc frais : Jurançon sec

-

Vin de pays local : IGP Vallée du Tarn