Recette authentique du Pain de Campagne : recette traditionnelle française à la farine de blé et seigle

Recette authentique du Pain de Campagne : recette traditionnelle française à la farine de blé et seigle

Anecdote / Dicton :

Lou pan de la terro, es lou soulèu de la taulo.

Lo pan d’la tèrra, i nourri l’arma e lo ventre.

Herriko ogia, bihotzaren laguna.

Bara ar vro a ro nerzh d’ar galon ha d’ar gorf.

Ch’pain d’campagne, ch’est l’soutien d’l’ventre et d’l’cœur.

Ohni Landbrot isch’s Läbe nümm so süß un d’Tisch isch leer.

Dins un pichon vilatge de la campanha occitan, lo paure farinari tornava cada jorn lo molin amb son sac de blat. Un jorn, un viatjaire li demandèt: "Perqué fas lo pain tan bò, tan rustic e tan saborós?" Lo farinari respondèt amb un riso: "Es pas lo farin, mas lo temps e l'amor que i metèm dins la masseta. Lo pain de campanha, es coma lo còr del país, plen de vida e de patz."

En un vilage loingtain, un molinier portoit son sac de blé au moulin. Un passant l’enqueroit :

— Pour quoi fais-tu cesti pain si dur et si plein de vie ?

Le molinier respond :

— Ce n’est mie la farine, mais le temps et l’amor que j’i mes en la pâte. Le pain de campagne garde l’âme de la terre.

Légende :

On raconte que Napoléon aimait ce pain pour sa robustesse et sa longue conservation lors des campagnes militaires. Il aurait ordonné que chaque soldat en emporte une miche dans son havresac, convaincu qu’un bon pain valait mieux qu’un discours pour maintenir le moral des troupes. Fabriqué au levain naturel, à base de farines plus complètes, ce pain supportait bien les longs trajets et les changements de climat.

Le pain du péché

Dans certains villages du Massif Central, on disait qu’un pain qui ne levait pas révélait un péché non confessé dans la maison. Seul un pain de campagne, fait dans le respect des traditions et avec du levain naturel, pouvait lever correctement. Ce pain devenait ainsi le reflet de la paix ou du trouble dans les foyers.

La croix du fournil

Avant d’enfourner la pâte, les boulangers traçaient une croix sur le pain. Ce geste n’était pas qu’un signe de foi : il permettait aussi à la pâte de mieux se développer sous la chaleur du four. On disait que si l’on oubliait la croix, le pain "criait dans le four", c’est-à-dire se fendait mal ou éclatait de travers, signe de mauvais augure.

La miche du moine

En Savoie, une vieille légende raconte qu’un moine fatigué trouva refuge chez un paysan. Celui-ci ne possédait que du pain de campagne, noir et dur, qu’il offrit avec gêne. Le moine le bénit en disant : "Un pain si humble ne se perdra point." Depuis ce jour, on disait que le pain ne moisissait jamais avant sept jours dans ce village.

Le pain aux herbes secrètes

En Provence, dans les collines du Luberon, une vieille femme surnommée "la fournaïro" préparait un pain de campagne dont la mie restait moelleuse plus d'une semaine. Les enfants affirmaient qu’elle glissait dans la pâte un bouquet de thym béni, cueilli à la Saint-Jean. D’aucuns parlaient même d’un vieux grimoire de recettes oublié au fond d’un four communal.

Méta‑description :

Découvrez la recette traditionnelle du Pain de Campagne, un pain rustique français à base de farine de blé et de seigle, moelleux et parfumé.

Ustensiles nécessaires :

-

Saladier

-

Robot pétrin (optionnel)

-

Torchon humide

-

Plaque de cuisson ou banneton

-

Lame de boulanger (ou couteau bien aiguisé)

-

Grille de refroidissement

Pays / Région :

-

Pays : France

-

Région : Toute la France, tradition campagne

-

Inventeur de la recette : transmission orale

-

Recette codifiée : Non

Évolution de la recette :

D’abord pain paysan à base de farines brutes et levain naturel, le Pain de Campagne a évolué avec l’usage de la levure commerciale et l’introduction de farines raffinées pour alléger la mie.

Chefs emblématiques et apports :

-

Éric Kayser : modernisation avec levain naturel pour un goût plus profond

-

Lionel Poilâne : maintien des méthodes traditionnelles et cuisson en bois

-

Stéphane Glacier : perfectionnement du pétrissage et hydratation optimale

Historique :

Le Pain de Campagne est issu des pains paysans rustiques consommés depuis le Moyen-Âge dans les campagnes françaises.

À l’origine, le mélange de farine de blé et de seigle permettait d’utiliser les céréales locales, le seigle apportant humidité et conservation.

Au fil des siècles, la levure naturelle (levain) a été remplacée par la levure boulangère moderne pour simplifier la fabrication.

La recette est restée emblématique de la boulangerie française, symbolisant la tradition et le terroir.

Descriptif de la recette :

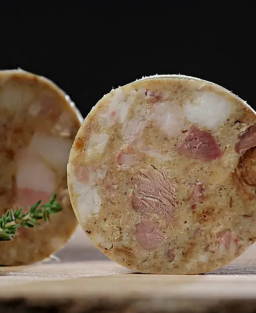

Le Pain de Campagne est un pain rustique, à la croûte croustillante et à la mie moelleuse, légèrement acidulée grâce à la farine de seigle.

Sa texture est alvéolée, et il accompagne parfaitement charcuteries, fromages et plats traditionnels.

Il se présente en boule ou en bâtard, et nécessite une cuisson avec vapeur pour une croûte brillante et croustillante.

Ingrédients :

| Nom de l’ingrédient | Quantité | Poids (g) approximatif |

|---|---|---|

| Farine de blé T65 | 350 g | 350 |

| Farine de seigle T130 | 150 g | 150 |

| Eau tiède | 350 ml | 350 |

| Sel | 10 g | 10 |

| Levure boulangère sèche | 5 g | 5 |

| Miel (optionnel) | 5 g | 5 |

Note : La farine de seigle peut varier en quantité selon les traditions régionales. L’ajout de miel est optionnel pour activer la levure.

Étapes de préparation du Pain de Campagne

-

Préparation initiale des ingrédients secs (pesée, tamisage, mélange)

La précision commence dès la pesée : utiliser une balance électronique d’une précision au gramme pour doser la farine de blé (type T65) et la farine de seigle (type T130) selon le dosage prévu. Le mélange doit être homogène pour garantir une répartition uniforme des amidons et protéines. Le tamisage des farines est primordial pour aérer la poudre et éliminer les éventuelles impuretés ou grumeaux, assurant ainsi une hydratation optimale.Le sel (chlorure de sodium) est pesé séparément et incorporé dans le mélange farineux uniquement après le tamisage, car il joue un rôle essentiel dans le contrôle de la fermentation et le renforcement du gluten. Il faut éviter tout contact direct sel‑levure à ce stade.

-

Activation et préparation de la levure

La levure sèche active est hydratée dans une eau tempérée à 28‑30 °C, une température méticuleusement contrôlée à l’aide d’un thermomètre numérique à sonde. Une température plus élevée peut détruire les cellules de levure, tandis qu’une température trop basse ralentit la fermentation. La levure est laissée à reposer avec un petit ajout de miel liquide (environ 5 g) pour faciliter la multiplication des levures par apport énergétique supplémentaire.Cette phase dure environ 10 minutes, jusqu’à apparition d’une mousse fine et régulière à la surface, indiquant la fermentation active et la levée de la levure.

-

Autolyse : premier mélange et repos enzymatique

Dans un grand pétrin ou un récipient en inox, verser 70 % de l’eau totale à température contrôlée, puis incorporer les farines tamisées. Mélanger à la corne ou spatule rigide, en effectuant des mouvements de coupe et pliage, jusqu’à obtenir une pâte incomplètement amalgamée. Couvrir hermétiquement et laisser reposer 20 à 30 minutes à température ambiante.Ce repos enzymatique appelé autolyse permet aux protéines (glutenine et gliadine) de s’hydrater pleinement, déclenchant une première formation de réseau glutineux sans développement mécanique, ce qui améliorera la maniabilité de la pâte et la texture finale.

-

Incorporation de la levure, hydratation finale et pétrissage

Après autolyse, verser l’eau restante contenant la levure activée dans le pétrin. Démarrer le pétrissage en deux phases :-

Phase 1 (incorporation lente) : à vitesse faible (environ 30 tr/min) pendant 4‑5 minutes pour amalgamer les liquides et bien répartir la levure.

-

Phase 2 (développement glutineux) : augmenter la vitesse à 60‑70 tr/min pendant 6‑8 minutes, le crochet pétrisseur travaillant la pâte afin de développer un réseau glutineux élastique et cohésif.

La pâte doit être souple, brillante et légèrement élastique au toucher, sans adhérer excessivement aux parois du pétrin. Il faut surveiller la température interne de la pâte, idéale autour de 24‑26 °C, pour assurer une fermentation optimale.

-

-

Pointage (fermentation en masse)

Transférer la pâte dans un bac inox propre légèrement huilé (huile neutre, type tournesol) pour éviter le collage et permettre un démoulage facile. Couvrir avec un film plastique ou un torchon humide afin d’éviter la dessiccation de la surface. Maintenir la pâte en fermentation dans une chambre à température et humidité contrôlées (24‑26 °C et 75‑80 % HR) pendant environ 1h30 à 2h, jusqu’à un doublement de volume.Pendant cette phase, la levure produit du gaz carbonique qui provoque le gonflement, et les enzymes développent des arômes complexes.

-

Dégazage, division et pesée

Sur un plan fariné, verser la pâte avec précaution. Dégazer la pâte en pressant doucement avec la paume, afin d’évacuer l’excès de CO₂ sans déchirer la structure glutineuse fragile. Diviser la pâte en pâtons calibrés selon la taille désirée (exemple : 600 g pour un bâtard standard).Pour une découpe nette, utiliser un coupe-pâte en acier inoxydable bien affûté, réalisant une coupe propre et nette, limitant la perte d’air et assurant un façonnage optimal.

-

Façonnage professionnel

-

Boule : rabattre les bords sous le pâton, puis rouler sur le plan de travail pour créer une surface lisse et tendue.

-

Bâtard : étirer la pâte en rectangle régulier, replier en portefeuille (3 plis), puis rouler fermement en serrant, en veillant à une surface régulière et tendue.

L’objectif est de générer une surface tendue qui favorisera une bonne levée verticale lors de la cuisson.

-

-

Apprêt en banneton ou sur plaque

Les pâtons façonnés sont placés dans des bannetons (osier ou tissu de lin) généreusement farinés, qui maintiennent la forme tout en permettant la circulation d’air. On peut aussi déposer les pâtons sur plaques farinées, mais le banneton est privilégié pour sa capacité à favoriser une croûte régulière.Couvrir d’un linge humide ou d’un film plastique alimentaire. Laisser lever en chambre de fermentation à température contrôlée (28‑30 °C, 75‑80 % HR) pendant 40‑50 minutes, jusqu’à ce que le pâton soit gonflé mais sans dépasser la limite de la surface, afin d’éviter un affaissement.

-

Incision (grignage)

Au moment de la cuisson, réaliser des incisions sur la surface à l’aide d’une lame de rasoir affûtée, tenue à un angle d’environ 30°. Les entailles doivent être nettes, profondes (5‑7 mm) et régulières pour guider l’expansion de la pâte, créer un esthétisme typique, et éviter une rupture anarchique de la croûte. -

Cuisson avec vapeur contrôlée

Préchauffer le four à 240 °C, avec une pierre à pain posée au milieu du four pour restituer une chaleur homogène. Placer un récipient d’eau bouillante dans la sole pour générer une vapeur dense pendant les 10 premières minutes. Cette vapeur est cruciale pour retarder la formation de la croûte, favoriser une expansion maximale (oven spring) et produire une croûte fine et brillante.Cuire 10 minutes à 240 °C avec vapeur, puis réduire la température à 200 °C et retirer la vapeur pour poursuivre la cuisson 30‑35 minutes, en surveillant la coloration de la croûte (doit être dorée foncée, homogène). La température interne idéale doit atteindre entre 96‑98 °C pour assurer la cuisson parfaite.

-

Refroidissement

Dès la sortie du four, poser les pains sur grille métallique pour assurer une circulation d’air complète sous et autour du pain. Le refroidissement doit durer au moins 1h30 pour stabiliser la structure alvéolaire et permettre une évaporation progressive de l’humidité interne, garantissant ainsi une mie ferme, moelleuse et bien aérée.

Conseils professionnels additionnels :

-

Vérifier la teneur en eau de la pâte (hydratation) pour ajuster selon la farine (le seigle absorbe plus).

-

Utiliser une sonde thermique pour contrôler la température interne pendant la cuisson.

-

Garder un cahier de fabrication pour noter les paramètres (température, temps, humidité).

-

Nettoyer et désinfecter tout le matériel avant utilisation.

Temps :

-

Préparation : 20 min

-

Pétrissage : 10 min

-

Levée : 2h15 (total)

-

Cuisson : 40 min

Normes de sécurité :

-

Maintenir une hygiène parfaite des mains et ustensiles.

-

Utiliser de l’eau potable et farine propre.

-

Surveiller la température de fermentation (éviter des températures trop hautes).

Programmation de cuisson (four standard) :

| Élément | UNOX (ChefTop / Bakerlux) | RATIONAL (iCombi Pro / SelfCookingCenter) | Four ménager classique |

|---|---|---|---|

| Nom du programme | Manuel / Multi‑étapes | Manuel / « Mes Programmes » | Manuel |

| Type de cuisson | Convection douce | Chaleur sèche + vapeur légère (10–15 %) | Chaleur statique ou tournante |

| Mode de cuisson | Convection douce, ventilation faible (Vitesse 1–2) | Vapeur légère au début, puis arrêt de la vapeur en fin | Pas de ventilation forcée |

| Température | 240 °C (10 min) puis 200 °C (30 min) | 240 °C (10 min vapeur) puis 200 °C (30 min sans vapeur) | 240 °C (10 min) puis 200 °C (30 min) |

| Vapeur / Humidité | 0 % ou faible vapeur | 10‑15 % vapeur au départ, puis 0 % | Pas de vapeur |

| Durée de cuisson | 40 minutes total (10 + 30) | 40 minutes total (10 + 30) | 40 minutes total (10 + 30) |

| Sonde à cœur | Optionnelle (85 °C) | Optionnelle (85 °C) | Non disponible |

| Repos après cuisson | 10‑15 min hors four | 10‑15 min hors four | 10‑15 min hors four |

| Type de programmation | MIND.Maps™, .evn, Multi.TIME | MyDisplay, .rezept, iProductionManager | Manuel |

| Export/import | Oui – clé USB (.evn) | Oui – USB / réseau (.rezept ou ConnectedCooking) | N/A |

Récipient recommandé : plaque de cuisson ou pierre à pain pour meilleure diffusion.

Versions / Variantes régionales :

-

Pain de campagne bourguignon : ajout de graines de lin ou de tournesol

-

Pain de campagne normand : plus de seigle, farine moins blanche

-

Pain de campagne aux noix : incorporation de noix concassées

Astuces et conseils :

-

Utiliser de l’eau à température stable (≈ 25 °C) pour une fermentation optimale

-

Ne pas trop pétrir pour conserver une mie aérée

-

Couper la pâte en faisant des incisions profondes pour une meilleure expansion

-

Éviter d’ouvrir souvent le four pendant la cuisson pour conserver la vapeur

Service :

-

Dressage rustique sur planche en bois ou linge à carreaux

-

Accompagnements classiques : fromages affinés, charcuteries, confitures artisanales

Vins et boissons préconisées :

-

Vin rouge léger : Pinot Noir de Bourgogne

-

Vin blanc sec : Côtes du Jura

-

Bière blonde artisanale locale

Fiche nutritionnelle (pour 100 g) :

-

Calories : 250 kcal

-

Lipides : 1,5 g

-

Glucides : 50 g

-

Protéines : 8 g

-

Fibres : 3 g

Allergènes : Gluten (farine de blé et seigle)

Adaptations possibles :

-

Sans gluten : remplacer par farine sans gluten (risque d’altération de texture)

-

Version végétalienne : recette déjà végétale

Glossaire Boulangerie Professionnel Complet :

-

Pétrissage : Action mécanique consistant à travailler la pâte pour développer le réseau glutineux, conférant élasticité et tenue à la pâte.

-

Pointage : Première fermentation en masse de la pâte après pétrissage, permettant la production de gaz carbonique par les levures.

-

Apprêt : Deuxième fermentation après façonnage, permettant au pâton de lever avant la cuisson.

-

Levain : Culture naturelle de levures et bactéries lactiques utilisée pour fermenter la pâte.

-

Mie : Intérieur du pain, caractérisé par sa texture, son alvéolage et son humidité.

-

Banneton : Corbeille utilisée pour la fermentation finale du pâton, souvent en osier ou plastique.

-

Croûte : Enveloppe extérieure du pain, résultant de la cuisson, qui doit être croustillante ou tendre selon le pain.

-

Hydratation : Pourcentage d’eau dans la pâte par rapport à la farine, impactant la texture et conservation.

-

Dégazage : Action de chasser le gaz de fermentation en pétrissant ou en pliant la pâte.

-

Façonnage : Mise en forme finale de la pâte avant l’apprêt.

-

Corne : Outil plat utilisé pour manipuler la pâte sans la déchirer.

-

Pousse : Synonyme de fermentation.

-

Scorage : Incisions sur la pâte avant cuisson pour contrôler la levée.

-

Bassinage : Ajout d’eau pendant le pétrissage pour ajuster la consistance.

-

Fermentation : Processus chimique naturel par lequel les levures transforment les sucres en gaz et alcool.

-

Farine de gruau : Farine riche en gluten, utilisée pour des pâtes résistantes.

-

Pointage en masse : Première fermentation réalisée sur la pâte entière.

-

Autolyse : Phase de repos après le mélange initial des farines et de l’eau, avant l’ajout de levure ou sel, qui permet une meilleure hydratation de la farine et améliore la texture de la pâte.

-

Pliage : Technique consistant à étirer et plier la pâte pendant la fermentation pour renforcer le réseau glutineux.

-

Biga : Pré‑ferment italien, mélange de farine, eau et levure laissé fermenter avant la préparation finale, pour améliorer goût et texture.

-

Poolish : Pré‑ferment liquide utilisé en boulangerie, à base d’eau, farine et levure, fermenté avant la préparation de la pâte.

-

Levée en masse : Première fermentation collective avant division de la pâte.

-

Développement gluten : Étape où le réseau protéique se forme lors du pétrissage, rendant la pâte élastique.

-

Pâte mère : Pâte fermentée utilisée comme base pour la préparation d’une nouvelle pâte.

-

Banneton : Corbeille servant à contenir la pâte lors de l’apprêt, permettant de garder sa forme.

-

Coup de buée : Injection de vapeur dans le four en début de cuisson pour favoriser le développement de la croûte.

-

Délitage : Étirement ou division progressive de la pâte.

-

Point de pâte : Stade optimal de pétrissage et fermentation de la pâte pour la mise en forme.

-

Taux d’extraction : Pourcentage de la farine conservée lors du broyage du grain, impactant la couleur et la teneur en fibres de la farine (ex : T55, T65, T80).

-

Détrempe : Mélange initial de farine et d’eau servant de base à certaines pâtes levées (pâte feuilletée, brioche).

-

Levure sèche active : Levure déshydratée utilisée en boulangerie, réactivée dans l’eau tiède avant incorporation.

-

Cuisson à la sole : Cuisson directe sur la surface chaude du four, typique des fours à bois.

-

Alvéolage : Formation des trous d’air dans la mie, indicateur de la fermentation et du travail de la pâte.